メンタルトレーニング関連用語集

メンタルトレーニングに関連する用語を掲載しています。

メンタルトレーニング

心をトレーニングして本番で自分の持てる力を十分に発揮できるようにすること。

イメージトレーニング

ビジュアライゼーションとも言い、頭の中でイメージを活用してトレーニングすること。

メンタルリハーサル

イメージトレーニングの延長で試合当日の朝目覚めてから試合の終了までを順を追ってイメージの中でリハーサルすること。

外的イメージ

外的なイメージであたかもテレビで自分の姿を見ているような客観的イメージでフォームなどのイメージトレーニングによく利用する。

内的イメージ

「内的」イメージこれは自分の目線から見える主観的なイメージでタイミング学習や間合いの学習などでよく利用する。

感覚イメージ

共感覚者は、他の人がそれをもっていないことを知るまで、自身の体験が特別なことだと感じないことが多い。一方でその共感覚を隠している者も多い。

体の動きや筋肉の感覚、バランス感覚、など五感を通して感じる感覚的なイメージ。

大脳辺縁系

本能に関わる脳と恐れや怒り、喜びなどの情動に関わる脳とがある。

右脳と左脳

右脳と左脳の違い右脳は体の左半身を、左脳は右半身を司っている。右脳は視覚的な情報に関わり、左脳は言語的な情報に関わる。

グルタミン酸

グルタミン酸神経細胞を興奮させる伝達物質。コンブ、チーズ、緑茶などに大量に含まれるほか、シイタケ、トマト、魚介類などにも比較的多く含まれていることが知られている。

GAVA

GABA「ギャバ」は主に脳や脊髄で「抑制性の神経伝達物質」として働き神経細胞の興奮を抑える伝達物質。よく知られているのは発芽玄米で、100g中に10mgのギャバが含まれています。これは実に白米に含まれるギャバの約10倍にあたる量です。このほかにも、トマト、なす、アスパラガス、かぼちゃ、きゅうり、メロン、みかんなどの野菜や果物、漬物、キムチなどの一部の発酵食品に、ギャバが多く含まれています。

アセチルコリン

アセチルコリンは骨格筋や心筋、内臓筋の筋繊維のアセチルコリンの受容体に働き、収縮を促進する。自律神経の内、副交感神経を刺激し、脈拍を遅くし、唾液の産生を促す活性がある神経から筋肉へ収縮の情報を運ぶ伝達物質。イワシなどの魚にも含まれている物質で、脳の機能を向上させる働きがあります。現在、最もアセチルコリンの供給源となっていると言われているのはレシチンです。レシチンは体内でコリンに変換され、さらにアセチルコリンへと変換されます。これは卵黄、レバー、ナッツ類に豊富に含まれています。

ドーパミン

ドーパミンは運動機能、ホルモン調節機能の他、快感、多幸感、運動調節に影響を与える。脳全体の情動を調節していて、黒質のドーパミン細胞は運動の調節に関係している。集中力や注意力も失われ、無力感、無気力になったりします。

セロトニン

セロトニン細胞は体温調整、睡眠に関係している。セロトニン不足がうつ病の原因になると言われている。セロトニンは、脳の中で分泌される神経伝達物質の一種で、 温泉に入って、ほっと一息ついて安らぐようなときに、筋肉がゆるんだとき、よい香りを感じた時などに分泌され、 興奮や不快感を鎮める働きがあります。

セロトニンとは人間の精神面に大きな影響与える神経伝達物質のことです。セロトニンは、ノルアドレナリンやドーパミンの暴走を抑え、心のバランスを整えます。セロトニンが不足すると精神のバランスが崩れやすくなります。

ノルアドレナリン

ノルアドレナリンやドーパミンなどの興奮を高める物質でこの濃度が上昇すると気分が高揚してくる。ノルアドレナリンは筋肉、運動器官を収縮、緊張させる働きを受け持っていますが、何もない平静な状態の時には分泌されていません。ノルアドレナリンは筋肉を緊張させるので、スポーツ選手にとっては最悪の脳内ホルモンとなります。

前頭連合野

前頭連合野とは、文章を声に出して読んだり、計算したりすると前頭葉を含めた前頭連合野が活発化すると言われている。衝動に動かされず、理性にしたがって、五感から集まってきた情報を整理統合し、理解して、それに基づいて様々な価値判断や意志決定をし、指令を出す司令塔す。

条件反射、条件づけ

条件反射を鍛えるには、回路を何度も何度も繰り返し反復して働かせると非常に素早く効率的に働く回路が出来上がり行動を予測し、それをコントロールすることである。

ルーティーン

ルーティンを取り入れている選手で有名なのがイチロー選手です。

試合前は、緊張していて、いろんな不安や迷いが心の中をよぎると思いますが、それらを無理にうち消そうとすると余計に意識する事になってしまいます。

不安や迷いはうち消そうとするのではなく、別の事に意識を向ける事で和らぐのですが、その手段としてルーティンがあるのです。ルーティンをしながら、意識を自分の呼吸や身体の感覚に向けていく事により、不安や迷いを生んでいる考えから意識を遠ざける事ができるのです。

ルーティンは、無理なく自然と続られる動作でいいです。さらにルーティンの動作と呼吸を整えるという事が連動しているとなお良いと思います。自分に合ったルーティンを日頃の練習から取り入れ、実践する事がルーティンを身につる近道です。

残像

残像メンタルトレーニングは、学習やビジネス、スポーツのトレーニングとして活用されていることが多いのですが、不安や恐怖という緊張状態を解くことに対しても、あるいは自分の心の正しい集中力がアップすることにも効果があり赤は緑、青は黄、白は黒といった補色がモノを見た後などに目を閉じると表れる。

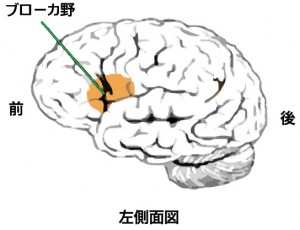

ブローカ野

ブローカ野言語を発する運動を制御していてる。他に聞いた言葉を理解するウェルニッケ野、読み書きの中枢である縁上回と角回などが脳の左半球を中心に存在している。ごく単純に言えば、ノド、唇、舌などを動かして言語を発する役目を負っている。

高次運動野

高次運動野は,補足運動野,前補足運動野,帯状皮質運動野に分かれます。運動のプログラムを担当している。補足運動野は自分の記憶に従って運動する時の、運動前野は視覚の情報に従って運動する時のプログラムを担当している。同じ運動を繰り返すのにつれて、脳が効率よく働くようになる。

小脳

小脳とは、スポーツは、この小脳で記憶されるんです。初めて自転車に乗れたときのことを思い出してください。ある日、突然自転車に乗れるようになったら、今度はコケられないですよね。こけるの難しいですよ(笑)。でも、おかしくないですか。それまでは、乗ろうと思っているのに乗れないんですよ。それがある時を境に、コケられなくなるんです。小脳と大脳基底核は運動の微妙な調整を行う。運動学習した際に、学習によって出来上がったプログラムは小脳に蓄えられていると考えられている。

小脳の機能は、運動機能の調整をすることが役割であり、平衡、筋緊張、随意筋運動の調節を行っています。このため、小脳が損傷を受けると、運動や平衡感覚の調節がとれなくなり精密な運動ができなくなったりするのです。

視床下部

視床下部から自律神経に指令が行き、体温を上げたり、呼吸を早めたりといった防御反応を整えて、臨戦体勢に入ります。人間の自律神経系の中枢であり、この部位が大脳辺縁系と密接に関わり合って情動を表出している。視床下部は、体に加わった負荷(ストレス)を受けて、体の状態を保つための指令を出します。

レム睡眠とノンレム睡眠

睡眠の周期には二通りがありレム睡眠は脳が覚醒し体が眠っている浅い眠り、ノンレム睡眠は深い眠りで90分周期で現れる。その周期が90分で1サイクル。そしてサイクルの合間に目を覚ますと睡眠時間に関わらず比較的、良い目覚めを得られるのです。睡眠不足はスポーツのパフォーマンスを著しく低下させます。

サーカディアンリズム

概日リズム(サーカディアンリズム)睡眠以外にも人間の生体は24時間周期のリズムをもっている。朝起きて、夜眠るという一定のサイクルを規則正しく繰り返す生活のリズムのことです。人は皆、生活のリズムを持っています。私たちが過ごしている地球時間は24時間、そして体内時間は25時間あります。

メラトニン

メラトニンは『朝目覚めてから太陽光を浴び、夜になると自然と眠くなる』、という人間の自然な生活サイクルを作っているわけです。

この自然な生活サイクルが崩れる(夜型の生活を続けるなどして)、セロトニンが不足する、などすると、メラトニンがうまく生成できなくなり、不眠症などを引き起こす原因となります。

夜間に松果体から分泌される事が多い、鎮静、催眠作用、坑ストレス作用などを持つ。メラトニンが放出されると眠りにつきやすくなる。

積極的休養

積極的休養とは、体を休めるだけでゴロゴロしているのは消極的休養、仕事以外の趣味や運動などをして夢中に過ごすことを積極的休養といいます。積極的休養 ⇒ 70~80%回復消極的休養 ⇒ 20~30%回復というデータもあり、積極的休養を取った方が、疲労回復が2倍のスピードで進むことがわかります。

積極的休養と消極的休養。 積極的休養とは、デスクワークなどで疲労した体を、 軽い運動をすることで休ませる休養。 消極的休養は、横たわるなどにより疲労を解消する休養法。 この両者の休養法でどちらが効率的に体を休めることができるでしょう。

温熱刺激

温熱刺激とは、気の流れ(経絡)には「ツボ」があり、そのツボから気が出入りすると考えられる。ところが、そのツボを中心に気の流れがとどこおり病気になる。熱刺激によって気の流れをスムーズにするのが治療目的である。お湯に体をひたすと自律神経系の副交感神経が優位になり心身がリラックスする。

β波(ベータ波)

B派(ベータ波)とは、脳波がもっとも早い状態。通常の状態として日常生活をしている時の脳波が、このベータ波の状態・心配、批判、警戒、緊張、パニック状態(脈拍も速く、呼吸数も増える)なども緊張や不安な状態で表れる。「よし、今日から私は積極思考を心掛けよう」と、せっかく決断したのに、長続きせず、またいままでどおりの否定思考者に戻ってしまうのは、潜在意識の中の「マイナス思考」が、せっかくのポジティブ情報をはねかえしてしまうからです。あなたの脳の中は、マイナス思考が支配し、また、その方が居心地がいいようにされている状態です。

α波(アルファ波)

α波(アルファ波)とは心身をリラックスさせて意識を集中すると、脳からアルファ波という脳波がたくさん出ます。このアルファ波状態に入ると、いかなる場面においても実力を100%発揮できるようになります。好きな事をしたり、リラックスしている時に表れる。この時に分泌されるホルモンがストレスの解消や脳を活性化する働きをする。

音楽療法

音楽療法は、クラシック音楽などを活用して音楽を聞いたり演奏したりする際の生理的・心理的・社会的な効果を応用して、心身の健康の回復、向上をはかる事を目的とする、心身の健康を図る療法。